日本人と結婚し、日本で家庭を築き、日々の生活に幸せを感じながらも、「この先の在留資格はどうなるのだろう?」「もっと安定した立場で日本に住み続けたい」といった思いを抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その安定した未来を実現するための、最も確かな選択肢の一つが「永住権」の取得です。

この記事は、「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方が永住権を取得するための情報を解説します。

永住権のメリットから、具体的な申請条件、必要書類、そして意外な落とし穴まで、専門家の視点から、詳しく、そして分かりやすくお伝えしたいと思います。

(※永住権申請に関しましては『「永住権申請」をわかりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

「永住権」とは|「配偶者ビザ」や「帰化」との違いを比較

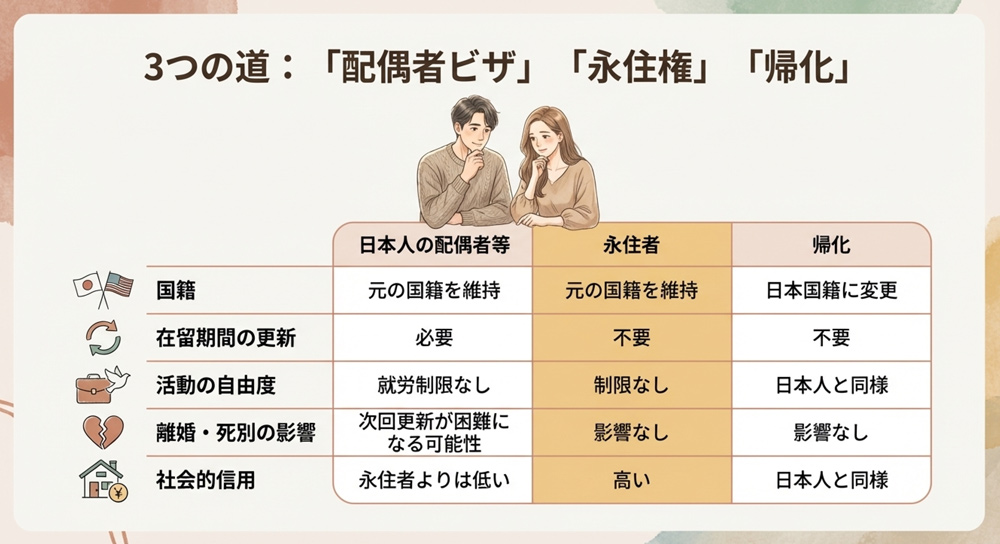

永住権を考える上で、まず現在の「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)や、もう一つの選択肢である「帰化(日本国籍の取得)」との違いを正確に理解することが重要です。

それぞれの立場には、異なるメリットとデメリットが存在します。

簡単に整理すると、以下のようになります。

- 日本人の配偶者等(配偶者ビザ): 結婚関係に依存する一時的な在留資格。定期的な更新が必要。

- 永住者(永住権):元の国籍を維持したまま、日本に無期限で住むことができる権利。配偶者ビザの制約から解放される。

- 帰化:元の国籍を放棄し、日本人になること。

これらの違いをより具体的に理解するために、以下の比較表をご覧ください。

ご自身のライフプランや価値観に最も合う選択肢はどれか、じっくりと考えるきっかけになるはずです。

表1: 「永住者」「日本人の配偶者等」「帰化」メリット・デメリット比較表

| 項目 | 永住者 | 日本人の配偶者等 | 帰化 |

| 国籍 | 元の国籍を維持 | 元の国籍を維持 | 日本国籍に変更(元の国籍は原則放棄) |

| 在留期間の更新 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 活動の自由度 | 制限なし(転職・起業が自由) | 就労制限なし(職種・雇用形態・労働時間の制限は基本的になし。婚姻の実体が前提) | 日本人と同様 |

| 離婚・死別の影響 | 影響なし(在留資格は維持される) | 離婚・死別などで配偶者としての前提がなくなると、次回の更新が難しくなることがあり、状況に応じて在留資格の変更等を検討する必要が出てきます。 | 影響なし |

| 社会的信用 | 高い(住宅ローンなどが組みやすい) | 永住者よりは低い | 日本人と同様 |

| 参政権 | なし | なし | あり(選挙権・被選挙権) |

| 退去強制 | 可能性あり(重大な法令違反など) | 可能性あり | なし |

| 母国への帰国 | 容易(自国民として) | 容易(自国民として) | 外国人扱い(ビザが必要な場合も) |

この表からわかるように、「永住権」は多くの方にとって非常にバランスの取れた選択肢です。

母国の国籍や文化的なアイデンティティを失うことなく、ビザ更新の煩わしさや活動の制限から解放され、日本人とほぼ同等の安定した生活基盤を築くことができます。

特に重要なのが「離婚・死別の影響」です。

配偶者ビザは、その名の通り結婚関係が存続していることが大前提です。

万が一、離婚や死別という事態に直面した場合、在留資格を失い、就労ビザなど他の資格へ慌てて変更するか、帰国を余儀なくされる可能性があります。

永住権を取得していれば、そのような人生の不測の事態が起きても、ご自身の在留資格が揺らぐことはありません。

この「安心感」こそ、永住権がもたらす最大のメリットと言えるでしょう。

日本人の配偶者だけの特別ルール|永住許可の3つの基本条件

永住許可申請には、国が定める3つの大きな原則があります。

これは、どの在留資格から申請する場合でも共通の土台となる要件です。

- 素行が善良であること(素行善良要件): 法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていること。

- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件): 公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込めること。

- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件): 永住が日本の国益になること。

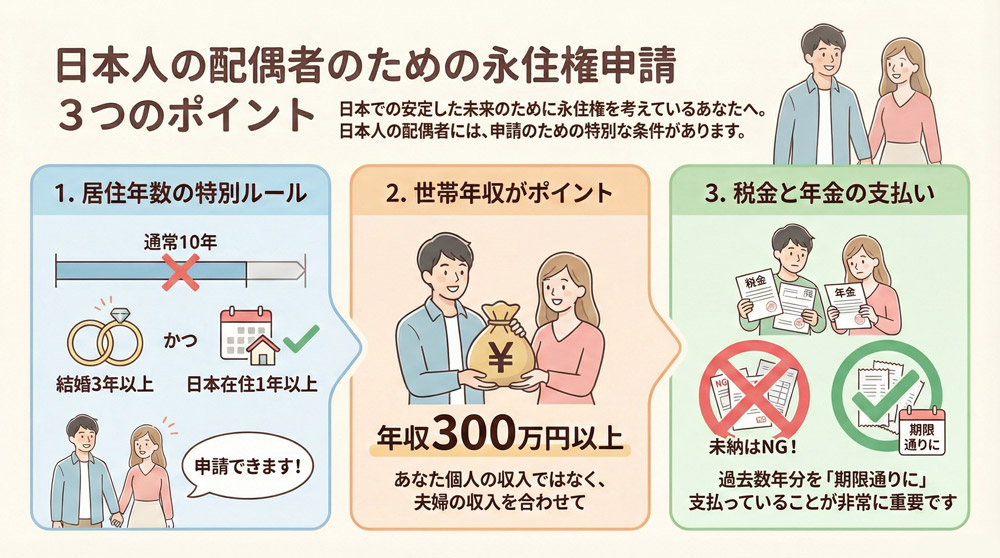

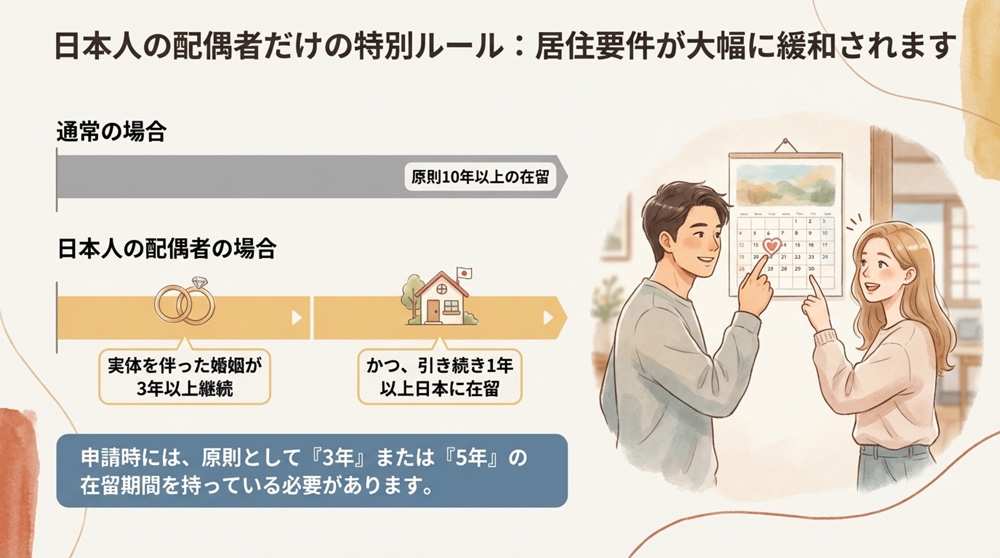

ここで、日本人配偶者であるあなたに、非常に大きなアドバンテージが与えられます。

それは、3つ目の「国益適合要件」の中核をなす「居住年数」が大幅に緩和されるという特別ルールです。

通常、この要件を満たすには「原則として10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格か居住資格で在留していること」が求められます。

しかし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は、この10年ルールが免除され、代わりに以下の条件を満たせばよいことになっています。

- 実体を伴った婚姻が3年以上継続していること

- かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

この「実体を伴った」という言葉が非常に重要です。

単に籍を入れて3年が経過しただけでは不十分で、同居し、互いに協力し扶助し合うという、真の夫婦としての共同生活が営まれている実態が求められます。

出入国在留管理庁は、この結婚の信憑性を厳しく審査します。

なぜなら、この大幅な年数緩和は、申請者が安定した家族の一員として日本社会に根付いていることを前提としているからです。

つまり、10年間の個人としての社会への定着度の代わりに、「安定した家庭」という単位で定着度を評価しているのです。

また、「国益適合要件」にはもう一つ重要な項目があります。

それは「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」です。

配偶者ビザの場合、在留期間は「5年」「3年」「1年」「6か月」などがありますが、永住申請をする時点では、原則として「3年」または「5年」の在留期間を許可されている必要があります。

現在「1年」の在留期間しか持っていない場合は、まず在留期間更新許可申請を行い、「3年」以上の許可を得てから永住申請に臨むのが一般的です。

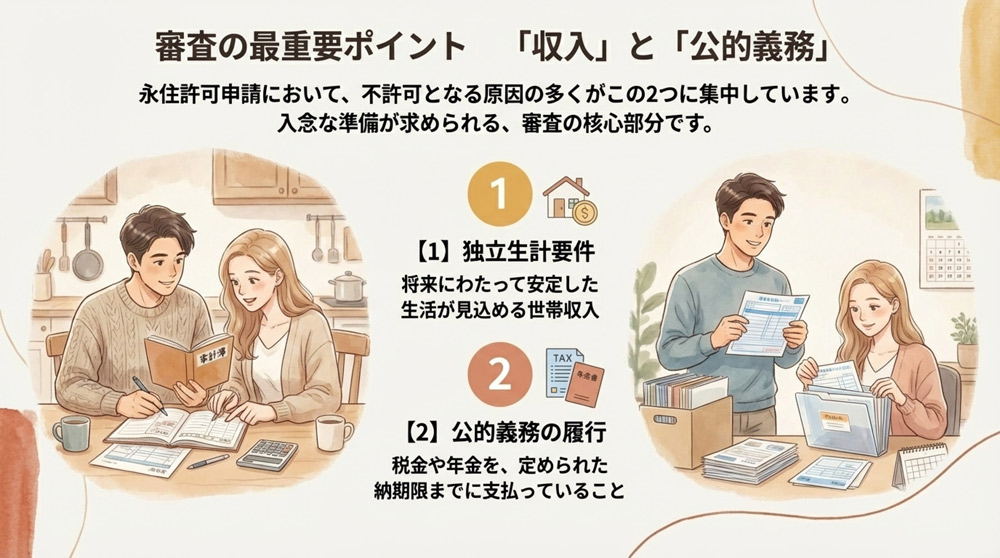

審査の最重要ポイント「収入」と「公的義務」

永住許可申請において、不許可となる原因の多くが「収入」と「税金・年金などの公的義務の履行」に集中しています。

ここは審査の核心部分であり、最も入念な準備が求められるポイントです。

【ポイント1】収入要件(独立生計要件)

「独立の生計を営むに足りる」という要件は、申請者本人だけでなく、その家族が安定して暮らしていける経済力があるかを見るものです。

ここでも日本人配偶者には大きなメリットがあります。

それは、申請者個人の収入ではなく、夫婦の収入を合算した「世帯年収」で判断される点です。

これにより、申請者自身が扶養に入っていたり、パートタイムで働いていたりする場合でも、配偶者の収入と合わせることで要件を満たすことが可能です。

では、具体的にどれくらいの年収が必要なのでしょうか。

明確な基準は公表されていませんが、実務上の目安として世帯年収で安定して300万円以上が一つのラインとされています。

さらに、扶養している家族(子供など)がいる場合は、その分、求められる年収額が上がります。

一般的に、扶養家族が1人増えるごとに約60万円を加算した金額が目安となります。

表2: 世帯年収の目安(扶養家族の人数別)

| 扶養家族の人数(申請者本人を含む) | 年収の目安 |

| 0人(夫婦のみ) | 300万円以上 |

| 1人(夫婦+子1人) | 約360万円以上 |

| 2人(夫婦+子2人) | 約420万円以上 |

最も重要なのは、この収入の「安定性」です。

日本人配偶者の場合、直近3年間の収入が審査対象となります。

たとえ申請直前の年収が高くても、過去3年間の間に大きく収入が落ち込んだ年があると「安定していない」と判断され、不許可のリスクが高まります。

3年間、継続して目安額を上回っていることが理想です。

一つ注意点として、節税のために母国に住む親族を多数扶養に入れているケースがあります。

これは審査官に「税金逃れではないか」という疑念を抱かせる可能性があります。

もし海外の親族を扶養に入れている場合は、実際に生活費を送金している事実を証明する「国際送金記録」などの客観的な資料を準備しておくことが賢明です。

【ポイント2】公的義務の履行

これは「素行善良要件」と「国益適合要件」の両方に関わる、極めて重要なポイントです。

近年、この審査は非常に厳格化しており、単に「未納がない」状態では不十分です。

「定められた納期限までにきちんと支払っているか」という点が厳しくチェックされます。

過去に納期限を過ぎて支払った履歴がある場合、たとえ申請時に完納していても「義務を適正に履行していない」と見なされ、不許可になるケースが頻発しています。

具体的にチェックされる公的義務は以下の3つです。

税金(主に住民税)

会社員で給与から天引き(特別徴収)されている場合は問題になりにくいですが、自分で納付書を使って支払う(普通徴収)の場合は、納期限を守っているかが厳しく問われます。

日本人の配偶者からの永住申請では、原則として直近3年分の課税(または非課税)証明書・納税証明書が審査対象となります。

年金(国民年金・厚生年金)

加入義務があるにもかかわらず未加入であったり、納付すべき期間に未納があると許可は極めて厳しくなります。

なお、所得などの事情により国民年金の免除・猶予の承認を受けている期間は、単なる未納とは区別されます。

正当な理由に基づく免除・猶予であれば、それだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、期間や理由について説明資料を準備しておくことが大切です。

健康保険(国民健康保険・社会保険)

未加入・保険料の滞納は大きなマイナス評価になります。

日本人配偶者からの申請では、原則として直近2年分の加入・納付状況の確認が行われ、必要に応じてそれ以前の状況も含めて総合的に判断されます。

これは、公的義務の適正な履行が、永住者としてふさわしい人物かどうかを判断する上での基準となっていることを示しています。

この「納期限の遵守」がいかに重要視されているかは、出入国在留管理庁が公開している「永住許可申請セルフチェックシート」からも明らかです。

近年はセルフチェックシートでも、住民税・年金・医療保険について「適正な時期に納付しているか」が明示され、期限後納付がある場合は注意が必要です。

期限後納付があった場合は、事情説明や、以後の納付状況の改善を示す資料を添えるなど、準備を厚くすることを推奨します。

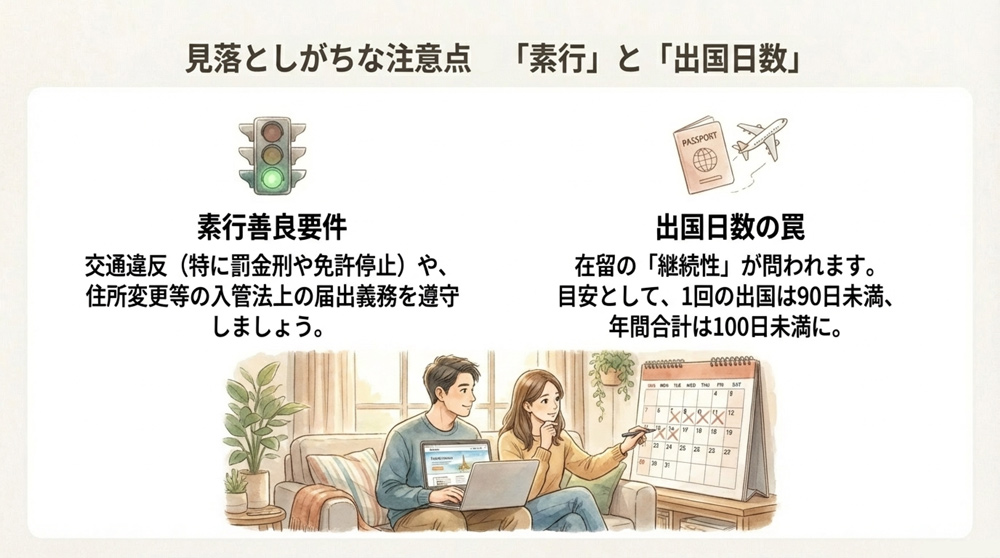

「素行」と「出国日数」の注意点

収入や納税と並んで、見落としがちながらも審査に影響を与えるポイントが「素行」と「日本からの出国日数」です。

【注意点1】素行善良要件

この要件は、懲役刑や罰金刑といった刑事罰を受けていないことが大前提です。

しかし、審査の目はそれだけに留まりません。

日常生活におけるルール遵守の姿勢も評価対象となります。

- 交通違反: 軽微な駐車違反などを数回した程度であれば、直ちに不許可となることは稀です。しかし、違反が頻繁であったり、スピード違反や飲酒運転などで罰金刑や免許停止処分を受けたりした場合は、素行が善良でないと判断される可能性が高まります。

- 入管法上の届出義務: 住所を変更した際の届出や、転職した際の所属機関に関する届出など、入管法で定められた義務をきちんと履行しているかも見られています。これらの届出を怠っていると、在留状況が良好でないと評価されることがあります。

【注意点2】出国日数の罠

永住申請の条件である「引き続き1年以上日本に在留」という要件は、文字通り「継続性」が問われます。

長期間日本を離れたり、頻繁に出国を繰り返したりすると、この継続性が途切れたと判断され、在留期間がリセットされてしまうことがあります。

一般的に、以下のケースは注意が必要とされています。

- 1回の出国で90日以上日本を離れた場合: この場合、それまでの在留期間がリセットされ、帰国した時点から再度カウントし直しになる可能性があります。

- 年間の合計出国日数が100日以上の場合: 1回あたりの出国は短くても、年間の合計でこれほどの日数に達すると、生活の基盤が日本にないと見なされ、継続性が途切れたと判断されることがあります。

出国理由(業務命令・家族事情など)や、日本での生活実態を示す資料により評価が左右されることがあります。

出入国在留管理庁は、申請者の「生活の基盤」が本当に日本にあるのかを見ています。

仕事や家族の事情で海外渡航が必要な場合でも、あまりに長期間・高頻度であると、日本への定着性が疑われてしまうのです。

永住申請を考えている方は、申請前の数年間の渡航履歴に十分注意を払う必要があります。

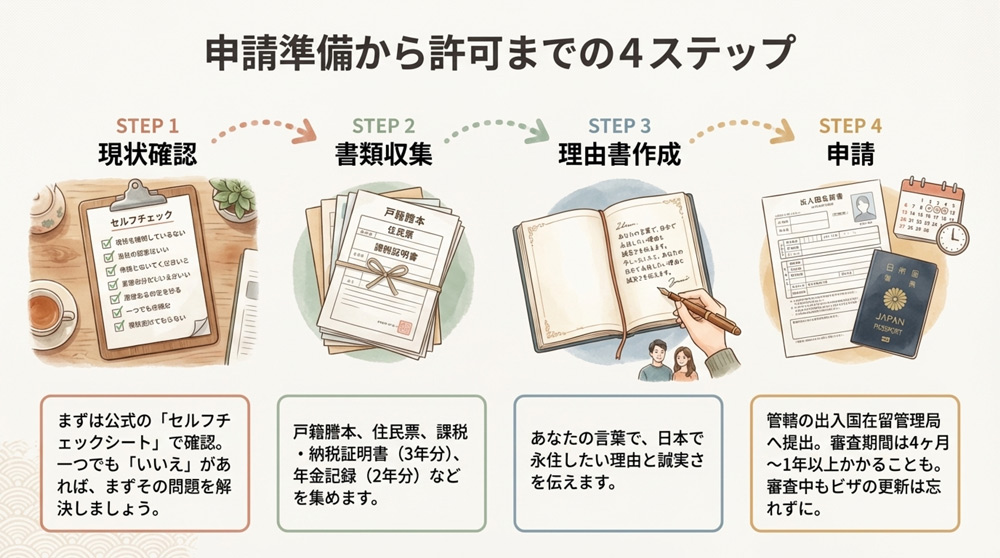

申請準備から許可までの必要書類と手続きの流れ

永住権取得への道のりは、周到な準備から始まります。

ここでは、申請の具体的なステップと必要書類について解説します。

【STEP1】公式セルフチェックで現状確認

まず最初に行うべきは、出入国在留管理庁のウェブサイトから「永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」用)」をダウンロードし、正直に記入してみることです。

このシートの質問に一つでも「いいえ」が付く項目があれば、現時点での申請は不許可になる可能性が非常に高いと言えます。

その場合は、まず「いいえ」の原因となった問題を解決してから、申請準備を進めるようにしましょう。

【STEP2】必要書類の収集(チェックリスト)

セルフチェックで問題がないことを確認したら、膨大に思える書類の収集に取り掛かります。

以下に、日本人配偶者の方が申請する場合の主な必要書類をリストアップします。

- 永住許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーは省略)

- 会社員の場合: 在職証明書

- 自営業の場合: 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(あれば)

- 直近3年分の住民税の課税(または非課税)証明書

- 直近3年分の住民税の納税証明書(納税額と納期限がわかるもの)

- 直近2年間のねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面又は「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

- 直近2年間の国民年金保険料領収証書(写し)

- 身元保証書(通常、日本人の配偶者が身元保証人になります)

- 身元保証人(配偶者)の職業証明書、所得証明書、住民票

【STEP3】理由書の作成

申請者の思いを伝える重要な書類です。

詳細は次のセクションで詳しく解説します。

【STEP4】申請と審査期間

全ての書類が揃ったら、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

永住許可の標準処理期間は4〜6か月と案内されています。 (参考:出入国在留管理庁ホームページ『永住許可申請』)

ただし近年は申請増や審査の厳格化等により、実際の審査期間は地域差が大きく、例えば東京圏では10〜18か月程度かかる事例も報告されています。

そのため、引っ越し・転職・更新時期が重なる場合は、スケジュールに余裕を持って準備するのがおすすめです。

ここで絶対に忘れてはならないのが、審査期間中も現在の在留資格を有効に保つ必要があるということです。

永住申請中に配偶者ビザの在留期間が満了しそうな場合は、必ず別途、在留期間更新許可申請を行ってください。

これを怠るとオーバーステイになってしまい、永住申請も不許可になってしまいます。

なお、身元保証人となる配偶者の役割は形式的なものではありません。

保証人は、申請者が日本の法令を遵守し、公的義務を履行することを支援すると誓約する立場です。

そのため、保証人自身の経済的な安定性や信頼性も審査対象となります。

永住申請は、夫婦が二人三脚で臨む共同作業なのです。

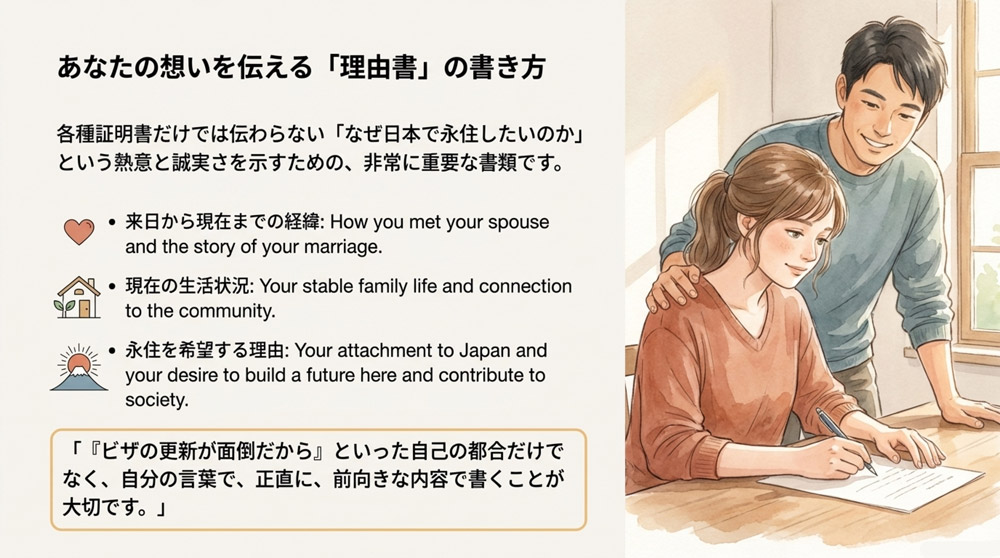

永住申請の「理由書」の書き方

申請書類の中で唯一、あなたの言葉で思いを伝えられるのが「理由書」です。

これは、各種証明書だけでは伝わらない「なぜ日本で永住したいのか」という熱意と誠実さを示すための、非常に重要な書類です。

審査官も人間です。

丁寧で心のこもった理由書は、審査に良い影響を与える可能性があります。

理由書の構成と内容

A4用紙1~2枚程度に、以下の要素を盛り込んで簡潔にまとめるのが良いでしょう。

- 来日から現在までの経緯: 日本に来てから今に至るまでの簡単な略歴を述べます。特に、配偶者とどのように出会い、結婚に至ったかのエピソードは、婚姻の信憑性を補強する上で効果的です。

- 現在の生活状況: 配偶者との安定した家庭生活の様子、仕事への取り組み、地域社会との関わり(近所付き合いやボランティア活動など)について具体的に記述します。日本社会にしっかりと定着していることをアピールしましょう。

- 永住を希望する理由: ここが理由書の核となる部分です。日本への愛着、家族と共にこの国で永続的な未来を築きたいという強い願い、そして今後どのように日本社会に貢献していきたいかという抱負を、自分の言葉で誠実に綴ります。

- 結び: 今後も日本の法令を遵守し、社会の一員として責任ある生活を送っていくことを改めて誓い、丁寧にお願いの言葉で締めくくります。

理由書作成のポイント

誠実に、前向きな内容で、具体的に書きましょう。誤字脱字のない、丁寧な文章を心がけてください。

「ビザの更新が面倒だから」「もっと自由に転職したいから」といった、自己の都合のみを理由にするのは避けましょう。

「それなら日本でなくても良いのでは?」と審査官に思われかねません。

また、不利な事実を隠したり、嘘を書いたりすることは絶対にやめてください。

虚偽申告として不許可になるだけでなく、将来の申請にも悪影響を及ぼします。

永住権取得後の安心と注意点

晴れて永住権を取得できた後も、知っておくべき大切なことがあります。

特に、将来の身分関係の変化や近年の法改正については、正しく理解しておく必要があります。

万が一離婚してしまったら?

多くの方が心配される点ですが、結論から言うと、永住権取得後に日本人配偶者と離婚しても、永住権が自動的に取り消されることはありません。

永住権は、個人の在留資格であり、配偶者ビザのように結婚関係に依存するものではないからです。

これは、永住権がもたらす大きな安心材料の一つです。

令和6年(2024年)の法改正

永住権は一度取得すれば安泰、というわけではなくなりました。

2024年に成立した改正入管法により、永住者であっても以下のような状況下では在留資格が取り消される可能性が出てきたのです。

これは非常に重要な法改正ですので、必ず覚えておいてください。

- 故意に税金や社会保険料(公租公課)を支払わない場合

- 特定の重大な犯罪で拘禁刑(懲役・禁錮)を受けた場合

- 入管法上の届出義務などを悪質に違反した場合

改正法は2027年頃の施行が予定されており、税金・社会保険料についても、病気や失業などやむを得ない事情がある場合や、後に誠実に支払った場合まで直ちに取消し対象とするものではなく、「故意で悪質なケース」に絞って運用される見込みです。

この法改正が示すメッセージは明確です。

永住権を取得するために求められた公的義務の履行は、永住権を維持するためにも同様に求められるということです。

永住者としての地位は、責任ある住民であり続けることで保たれるのです。

改正法は2024年6月に成立・公布され、施行は公布日から原則3年以内と整理されています。

一部報道・実務解説では、運用の準備状況を踏まえて2027年4月の施行を目指す旨も言及されています。

なお、取消しは「滞納がある=直ちに取消し」といった機械的運用ではなく、故意性や悪質性、やむを得ない事情の有無などを踏まえて判断し、在留資格変更で在留継続を認める方向も示されています。

永住者としての継続的な義務

永住権取得後も、以下の義務は引き続き果たさなければなりません。

- 税金、年金、健康保険料を期限内に納付し続けること。

- 在留カードを常時携帯し、更新手続きを行うこと。

- 住所などを変更した際は、出入国在留管理庁へ届け出ること。

- 日本を出国する際は、再入国許可(または、みなし再入国許可)の範囲内で行動すること。許可なく1年以上日本を離れると、永住資格を失う可能性があります。

「日本人の配偶者等」から「永住者」に変更した申請事例

【事例129】永住許可申請 逮捕歴のある方の事例(中国国籍の方の事例)

【事例73】永住者 永住許可申請 「日本人の配偶者等」からの申請事例(韓国国籍の方)

【事例52】永住者 永住許可申請 ドイツ国籍の方の事例

まとめ

永住権の取得は、日本で暮らす外国人にとって、比類のない安定と自由をもたらす大きな節目です。

特に、日本人と結婚されている方には、居住年数が大幅に緩和されるという、大きなアドバンテージが用意されています。

しかし、その一方で、審査は年々厳格化しており、特に以下の3点が成功の鍵を握ることを、本記事を通してご理解いただけたかと思います。

- 安定した世帯収入: 夫婦で力を合わせ、安定した生活基盤を築けているか。

- 完璧な公的義務の履行: 税金や年金を、ただ支払うだけでなく「納期限通りに」支払ってきたか。

- 善良な素行: 法律や社会のルールを守る、責任ある住民として生活してきたか。

永住権への道のりは、時に長く、複雑に感じられるかもしれません。

しかし、求められている要件を一つひとつ正確に理解し、入念に準備を進めれば、決して乗り越えられない壁ではありません。

この記事が、あなたの不安を解消し、日本での未来をより確かなものにするための一助となれば幸いです。

ご自身の状況が複雑で判断に迷う場合は、行政書士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。

万全の準備を整え、申請されることをおすすめします。