はじめに

「人手不足が深刻で、事業の継続が難しい」「求人を出しても、なかなか応募が来ない」。

今、日本の多くの企業がこのような悩みを抱えています。

その背景にあるのは、少子高齢化という、日本が国全体で直面している構造的な課題です。

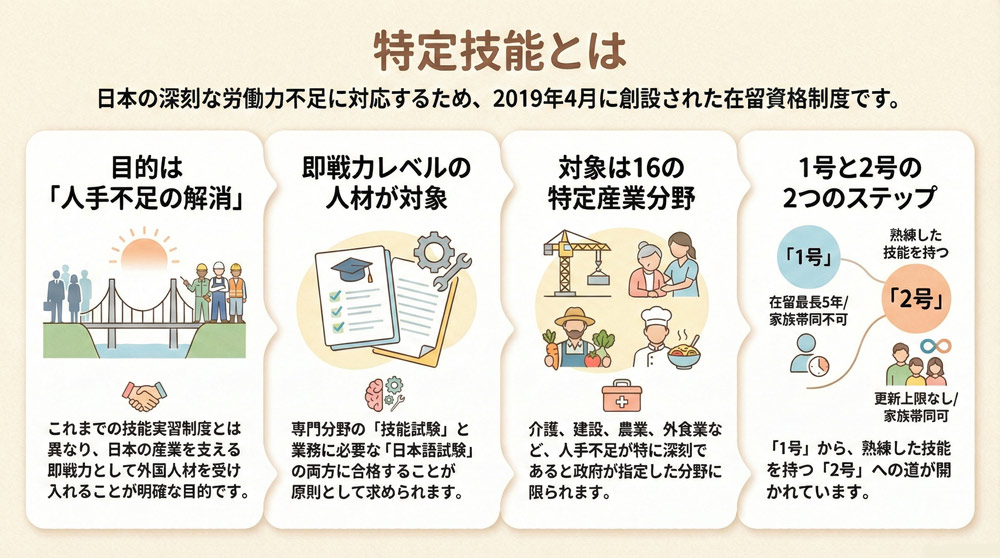

この深刻な労働力不足という国家的課題に対応するため、日本政府が切り札として2019年4月に導入したのが、在留資格「特定技能」制度です。

この制度は単なる一時的な対策ではありません。

政府は2024年からの5年間で、これまでの想定の約2.4倍にもなる最大82万人の特定技能外国人材を受け入れる計画を発表しており、その重要性はますます高まっています。

さらに、2025年現在、この制度は大きな変革期を迎えています。

対象となる産業分野が拡大し、長年日本の外国人材受入れの一翼を担ってきた「技能実習制度」が廃止され、特定技能への移行を前提とした新しい「育成就労制度」が創設されるなど、歴史的な転換が進んでいるのです。

この記事では、外国人材の雇用を検討している企業の担当者様、そして日本でのキャリアを考えている外国人の方々のために、複雑で変化の速い「特定技能」制度の全てを、専門家として分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。

この記事を読めば、「特定技能とは何か?」という疑問が解消され、制度を最大限に活用するための具体的な知識が身につくはずです。

特定技能制度の基本

特定技能制度を理解する上で、まず押さえておくべき基本的なポイントが3つあります。

特定技能とは

「特定技能」とは、国内で人材を確保することが困難な特定の産業分野において、人手不足を解消するために創設された在留資格です。

この制度の最大の特徴は、受け入れる外国人材に「即戦力」としての活躍を期待している点です。

そのため、一定の専門性・技能と、業務に必要な日本語能力を持っていることが前提となります。

ここで重要なのは、特定技能制度が持つ明確な目的です。

かつての「技能実習制度」は、公式な目的が「技能移転による国際貢献」であったため、人手不足解消という現場の実態との間に「ねじれ」が生じることがありました。

しかし、特定技能制度は、その目的を「日本の人手不足の解消」と明確に定めています。これにより、制度の目的と実態が一致し、より実情に即した人材の受け入れが可能になりました。

特定技能制度の3つの大きな特徴

特定技能制度は、以下の3つの特徴によって成り立っています。

対象分野の限定

雇用が認められるのは、政府が「人手不足が深刻である」と公式に指定した「特定産業分野」に限られます。

これは、制度が日本の最もクリティカルな労働力需要に応えるための、的を絞った政策であることを示しています。

対象分野は現在16分野あり、詳細は後述します。

即戦力としての活躍

特定技能の在留資格を得るためには、原則として、各分野で定められた「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格しなければなりません。

これにより、採用される外国人材は、特別な育成期間を経ずとも、初日から一定水準の業務をこなせる「即戦力」であることが保証されます。

単純労働を含む幅広い業務

他の多くの就労ビザが高度専門職に限定されるのとは異なり、特定技能では、日本人の従業員と同様に、付随的な「単純労働」を含む幅広い業務に従事することが認められています。

これは、現場のリアルなニーズに応えるための非常に実用的な特徴であり、企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

特定技能1号と2号の違い

特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2段階で構成されています。

この2つの違いを理解することは、企業が長期的な人材戦略を立てる上でも、外国人材が日本での将来設計を描く上でも極めて重要です。

この1号と2号の構造は、単なる在留期間の延長ではありません。

1号は、企業からの手厚い支援を受けながら日本の職場や社会に順応していく「適応・育成期間」と位置づけられます。

そして、その期間で高い技能と適応能力を示した人材が、より自立した長期的な在留を可能にする2号へとステップアップする「選抜・定着期間」へと移行します。

これは、外国人材にとって明確な目標となるキャリアの道筋を示すと同時に、日本社会への段階的な統合を促す、よく考えられた仕組みと言えます。

特定技能1号と2号の7つの違い 徹底比較表

まずは、2つの資格の違いを比較表にまとめました。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |

| 在留期間 | 通算上限5年 | 更新上限なし |

| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |

| 日本語能力試験 | 必要 (原則日本語能力試験N4/A2レベル,分野によってはN3レベル) | 分野によって日本語能力試験N3レベルが必要 |

| 家族帯同 | 不可 | 可 (配偶者・子) |

| 受入企業の支援義務 | 義務あり | 不要 |

| 永住権申請の可能性 | 不可(1号期間は就労5年要件に不算入) | あり |

各項目の詳細な解説

それでは「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いを詳しくみてみましょう。

在留期間と永住権

最も大きな違いは在留期間です。

1号は更新を重ねても通算で最大5年までしか在留できません。

一方、2号には更新の上限がなく、要件を満たし続ける限り、日本で働き続けることが可能です。

これが「永住権」の可能性に直結します。

日本の永住権を申請するには、原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が求められますが、特定技能1号として在留した期間は、この就労資格を持って引き続き5年以上在留にはカウントされません。

しかし、特定技能2号を取得すれば、その後の在留期間はカウントされるため、将来的に永住権を取得する道が開かれます。

技能水準

求められるスキルレベルも大きく異なります。

1号が「相当程度の知識又は経験」を要するのに対し、2号では「熟練した技能」が求められます。

例えば建設分野では、1号は「指導者の指示・監督を受けながら作業に従事する」レベルですが、2号は「複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」班長クラスのレベルが想定されています。

これは明確なキャリアアップを示しています。

家族帯同

外国人材にとって人生を左右する大きな違いが、家族を呼び寄せられるかどうかです。

1号では家族の帯同は認められていませんが、2号では配偶者と子に限り、要件を満たせば日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能です。

これは、優秀な人材に長く日本で活躍してもらうための重要なインセンティブとなっています。

支援義務

特定技能1号の外国人に対しては、受入企業に10項目にわたる詳細な支援(生活オリエンテーション、住宅確保の支援など)が法律で義務付けられています。

しかし、特定技能2号の外国人に対しては、この支援義務がなくなります。

これは、2号の人材が日本社会に十分に順応し、自立した生活を送れると見なされるためです。

「特定技能」と「技能実習」の相違点

特定技能制度と共によく耳にするのが「技能実習制度」です。

この2つは混同されがちですが、その目的や仕組みは全く異なります。

この違いを理解することは、日本の外国人材受入れ政策の大きな転換点を理解することにつながります。

両者を比較すると、政府が技能実習制度の課題を認識し、それを是正するために特定技能制度を創設した意図が明確に見えてきます。

特定技能と技能実習制度の主な違い 比較表

まずは、両制度の根本的な違いを比較表で確認しましょう。

| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |

| 制度の目的 | 国際貢献 (技術移転) | 人手不足の解消 |

| 転職の可否 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |

| 業務範囲 | 計画された実習範囲に限定 | 日本人と同様の幅広い業務 |

| 在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年, 2号:上限なし |

| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可, 2号:可 |

| 受入人数枠 | あり (企業規模による) | 原則なし (介護・建設除く) |

| 受入方法 | 監理団体経由が主 | 直接雇用、人材紹介など |

| 技能水準 | 未経験からスタート | 即戦力レベル |

「特定技能」と「技能実習」の相違点

それでは「特定技能」と「技能実習」の相違点を詳しくみてみましょう。

制度の目的

これが全ての違いの根源です。

技能実習はあくまで「日本で学んだ技術を母国に持ち帰り、経済発展に貢献してもらう」という国際協力が目的です。

一方、特定技能は「日本の産業界の人手不足を補う」という国内の労働力確保が目的です。

この目的の違いが、転職の可否や業務範囲など、他のすべてのルールの違いを生んでいます。

転職の可否

技能実習生は、実習計画の継続性を理由に、原則として転職が認められていませんでした。

これに対し、特定技能外国人は、同じ産業分野内であれば、より良い条件を求めて転職することが可能です。

これは、労働者としての権利を保障すると同時に、企業側には人材を維持するために魅力的な労働環境を提供する努力を促す、健全な競争原理をもたらします。

業務範囲

技能実習では、あらかじめ定められた「実習計画」の範囲内の作業しかできませんでした。

例えば、食品製造工場で特定の機械操作を学ぶ計画であれば、それ以外の業務、例えば原材料の搬入や完成品の梱包といった作業は原則できませんでした。

しかし、特定技能では、同じ工場で働く日本人従業員と同様に、生産工程の様々な業務に柔軟に従事させることが可能です。

これにより、企業はより効率的な人員配置が可能になります。

技能実習は「育成就労」へ|特定技能との新しい関係

日本の外国人材受入れ政策は、今、大きな転換期にあります。

その象徴が、30年以上にわたって続いた「技能実習制度」の廃止と、それに代わる新しい「育成就労制度」の創設です。

この改革は、特定技能制度との関係を再定義し、より一貫性のある人材育成・確保の仕組みを構築することを目的としています。

技能実習制度の廃止と「育成就労」制度の創設

政府は、技能実習制度が本来の目的と実態が乖離していることや、人権上の問題点が指摘されてきたことを受け、同制度を廃止し、発展的に解消することを決定しました。

そして、2027年頃の施行を目指し、新たに「育成就労制度」を創設します。

この新制度の目的は、これまでの「国際貢献」から、「人材育成と確保」へと明確に転換されます。

特定技能への「橋渡し」としての役割

育成就労制度の最も重要なポイントは、特定技能1号へのスムーズな移行を前提として設計されている点です。

つまり、育成就労は、特定技能というキャリアパスの公式な「入口」として位置づけられるのです。

具体的には、育成就労の対象分野は特定技能の対象分野と原則として一致させ 5、3年間の就労期間を通じて、特定技能1号の試験に合格できるレベルの技能と日本語能力を計画的に育成する仕組みとなります。

これにより、「育成就労(人材育成)」→「特定技能1号(人材活用・定着)」→「特定技能2号(長期キャリア形成・永住)」という、一貫性のあるキャリアアップの道筋が生まれます。

これは、外国人材にとっては将来の見通しが立てやすく、企業にとっては自社で育成した人材を長期的に確保しやすくなるという、双方にとって大きなメリットをもたらす改革です。

技能実習からの主な変更点

- 転籍の緩和:育成就労では、やむを得ない事情に加え、本人の意向による転職(転籍)が、就労開始から一定期間(1年~2年)経過後、同じ業務区分内であれば認められるようになります。これにより、労働者の自由度と権利がより手厚く保護されます。

- 計画的な育成と評価:育成は認定された「育成就労計画」に基づき、より体系的に行われます。また、定期的に試験による評価が行われ、育成の進捗が客観的に確認される仕組みになります。

特定技能の対象となる全16分野

特定技能外国人が活躍できるのは、政府が指定した「特定産業分野」に限られます。

この分野は、制度開始当初の12分野から拡大を続け、2025年現在では以下の16分野となっています。

今後も日本の労働市場の状況に応じて、さらに対象分野が追加される可能性があります。

特定技能の対象となる16分野

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業(旧:素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が統合)

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 【新設】自動車運送業

- 【新設】鉄道

- 【新設】林業

- 【新設】木材産業

ここでは、各分野でどのような仕事ができるのか、「主たる業務」と「関連業務」に分けて具体的に見ていきましょう。

1. 介護

主たる業務:利用者の心身の状況に応じた身体介護(入浴、食事、排せつの介助など)や、それに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)。

関連業務:お知らせ等の掲示物管理、物品の補充など。

特記事項:従来は対象外だった訪問系サービスも、一定の要件下で可能になりました。

2. ビルクリーニング

主たる業務:商業施設やオフィスビルなどの建築物内部の清掃。床、トイレ、洗面台などを、汚れや建材に応じて洗剤や用具を使い分けて清掃します。

関連業務:資機材の運搬や倉庫の整備、建物周辺の清掃など。

3. 工業製品製造業

主たる業務:鋳造、鍛造、機械加工、塗装、溶接、プラスチック成形、電気電子機器の組立てなど、幅広い製造工程での作業。

関連業務:原材料の調達・搬送、製品の検査、清掃・保守管理など。

4. 建設

主たる業務:型枠施工、左官、とび、鉄筋施工、内装仕上げ、配管など、土木・建築・ライフライン設備に関する様々な建設作業。

関連業務:資機材の運搬、足場の組立て・解体、現場の片付けなど。

5. 造船・舶用工業

主たる業務:船体の溶接、塗装、鉄工、仕上げ、配管、舶用エンジンの製造など、船舶や関連機器の製造に関わる作業。

関連業務:図面の読解、検査、機器の保守管理、資材運搬など。

6. 自動車整備

主たる業務:自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備(エンジンやブレーキの整備など)。

関連業務:整備内容の説明、部品の発注、洗車、車内清掃など。

7. 航空

主たる業務:空港での地上走行支援(マーシャリングなど)、手荷物や貨物の搭降載を行う「空港グランドハンドリング」と、機体の点検・整備を行う「航空機整備」。

関連業務:作業場所の清掃や除雪、事務作業など。

8. 宿泊

主たる業務:ホテルや旅館でのフロント業務(チェックイン・アウト対応)、企画・広報、接客、レストランでのサービス(配膳、下膳、簡単な調理補助など)。

関連業務:館内売店での販売業務、備品の点検・交換など。

9. 農業

主たる業務:耕種農業(野菜や果物の栽培管理、収穫、選別など)と畜産農業(家畜の飼養管理、畜産物の集出荷など)。

関連業務:生産した農産物を使った加工、運搬、販売、冬場の除雪作業など。

特記事項:季節による繁閑の差が大きいため、農業と漁業の2分野のみ、派遣形態での雇用が認められています。

10. 漁業

主たる業務:漁業(漁具の製作・補修、漁労機械の操作、魚の採捕など)と養殖業(養殖魚の育成管理、収獲、いけすの清掃など)。

関連業務:船体の清掃、漁獲物の加工・販売、出漁時の炊事など。

特記事項:農業と同様、派遣形態での雇用が可能です 1。

11. 飲食料品製造業

主たる業務:酒類を除く全ての飲食料品の製造・加工、HACCPに沿った衛生管理。

関連業務:原材料の調達、製品の納品、清掃、事業所の管理など。

12. 外食業

主たる業務:レストラン、食堂、カフェなどでの飲食物の調理、接客、店舗管理(売上管理、従業員のシフト作成、メニュー開発など)。

関連業務:店舗で使用する食材の生産(自家農園など)、調理品以外の物品販売など。

13. 自動車運送業

主たる業務:バス、タクシー、トラックの運転者として、安全な旅客・貨物の輸送、車両点検、乗務記録の作成など。

関連業務:車内清掃、運賃精算、荷物の積付けなど。

14. 鉄道

主たる業務:線路の保守を行う「軌道整備」、電車線や信号設備を扱う「電気設備整備」、車両の点検・修理を行う「車両整備」、駅員や車掌としての「運輸係員」など。

関連業務:事務作業、作業場所の清掃など。

15. 林業

主たる業務:植林、下刈り、間伐などの育林作業、チェーンソーなどを用いた伐採・造材作業。

関連業務:作業道の整備、機械の保守管理など。

16. 木材産業

主たる業務:製材機械の操作、木材の乾燥、合板や集成材の製造、プレカット加工など。

関連業務:原材料の運搬、製品の検査・出荷など。

特定技能の2種類の試験

特定技能の在留資格を取得するための最大の関門は、①技能試験と②日本語試験という、2種類の試験に合格することです。

これは、特定技能が「即戦力」を求める制度であることの証左です。

ただし、重要な例外があります。

それは、特定技能の業務と関連性のある分野で「技能実習2号」を良好に修了した人は、これら両方の試験が免除されるというルールです。

これは、多くの技能実習生が特定技能へ移行するための主要なルートとなっています。

1. 技能試験(専門分野の実践力を測る試験)

技能試験は、各産業分野で安全かつ適切に業務を遂行できるか、その実践的な知識と技術を測るための試験です。

試験の内容や実施機関は分野ごとに異なります。

特定技能1号 分野別技能試験一覧

| 対象分野 | 試験名称 | 主な実施・所管機関 |

| 介護 | 介護技能評価試験 | 厚生労働省 |

| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 |

| 工業製品製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM) |

| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人建設技能人材機構(JAC) |

| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 | 一般財団法人日本海事協会(ClassNK) |

| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA) |

| 航空 | 航空分野特定技能1号評価試験 | 公益社団法人日本航空技術協会 |

| 宿泊 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人宿泊業技能試験センター |

| 農業 | 1号農業技能測定試験 | 一般社団法人全国農業会議所(NCA) |

| 漁業 | 1号漁業技能測定試験 | 一般社団法人大日本水産会 |

| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |

| 外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |

| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験、及び第一種・第二種運転免許 | 一般財団法人日本海事協会(ClassNK) |

| 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人鉄道電業安全協会(軌道設備)一般社団法人鉄道電業安全協会(軌道整備)一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会(車両整備)一般社団法人日本鉄道車輌工業会(車両製造)一般社団法人日本鉄道運転協会(運輸係員) |

| 林業 | 林業技能測定試験 | 一般社団法人林業技能向上センター(FSIC) |

| 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 一般社団法人 全国木材組合連合会 |

2. 日本語試験

技能試験に加えて、日本での生活や業務に支障がないレベルの日本語能力を証明する必要があります。

これには、以下の2つの試験のうち、いずれか1つに合格する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」を測ることを目的とした試験で、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の「A2」レベルの合格が求められます。

コンピュータ・ベースト・テスティング(CBT)方式で実施されるため、年間を通じて多くの国で頻繁に受験できるのが大きなメリットです。

日本語能力試験(JLPT)

- 世界で最も広く実施されている日本語能力を測る試験です。

- 特定技能の要件としては「N4」以上のレベルに合格する必要があります。

- 世界各地で実施されますが、原則として年2回(7月と12月)と試験日が限られている点に注意が必要です。

「N4 / A2レベル」とは?

具体的には、「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。

基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を読んで理解できる程度の、実用的な日本語能力が求められます。

【介護分野の特例】

介護分野のみ、上記の日本語試験に加えて、専門用語やコミュニケーション能力を測る「介護日本語評価試験」への合格も必須となります。

これは、利用者の安全と質の高いケアを確保するための特別な要件です。

特定技能外国人を受け入れる企業の「義務」と「支援」

特定技能外国人を雇用することは、単に労働力を確保すること以上の意味を持ちます。

特に特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、彼らが日本で安定して働き、安心して生活できるよう、法律で定められた手厚い支援を行う「義務」が課せられています。

この支援制度は、過去の制度で指摘された外国人材の孤立やトラブルを防ぎ、彼らが円滑に日本社会に溶け込めるようにするための、特定技能制度の根幹をなす仕組みです。

企業にとっては、この義務をどう果たすかが、採用活動の成否を分ける重要な経営判断となります。

受入企業の法的義務「1号特定技能外国人支援計画」

企業は、特定技能1号の外国人一人ひとりに対して、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に沿った支援を実施することが法的に義務付けられています。

この計画には、以下の10項目の支援を盛り込む必要があります。

- 事前ガイダンス:雇用契約締結後、来日前にオンライン等で、労働条件、業務内容、日本での生活ルールなどについて、本人が理解できる言語で説明します(3時間程度が目安)。

- 出入国時の送迎:来日時は空港から住居まで、帰国時は住居から空港の保安検査場まで送迎します。

- 住居確保・生活契約支援:アパート探しの手伝いや、賃貸契約時の連帯保証人になるなどの住居確保支援のほか、銀行口座の開設、携帯電話やライフライン(電気・ガス・水道)の契約をサポートします。

- 生活オリエンテーション:来日後、日本の行政手続き、交通ルール、ゴミの出し方、医療機関の利用方法、災害時の対応など、日本で生活するためのルールやマナーについて、対面で詳しく説明します(8時間程度が目安)。

- 公的手続への同行:必要に応じて、市区町村役場での住民登録や社会保険、税金に関する手続きに同行し、書類作成などを手伝います。

- 日本語学習の機会提供:地域の日本語教室やオンライン教材などの情報を提供し、日本語能力の向上をサポートします。

- 相談・苦情への対応:仕事や生活上の悩みについて、本人が理解できる言語で相談に応じ、適切な助言や指導を行う体制を整えます。

- 日本人との交流促進:地域のイベントや社内行事への参加を促し、日本人との交流を通じて社会的な孤立を防ぎます。

- 転職支援:会社の都合(倒産や人員整理など)で解雇する場合、次の就職先を探す手伝いや推薦状の作成など、求職活動を支援します。

- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者が、外国人本人およびその直属の上司と3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行い、労働基準法違反などの問題があれば行政機関に通報する義務があります。

「登録支援機関」とは

これら10項目の支援をすべて自社で行うのは、特に中小企業にとっては大きな負担となり得ます。

そのため、国はこれらの支援業務の全部または一部を、国の認定を受けた「登録支援機関」に委託することを認めています。

登録支援機関は、外国人支援の専門家として、煩雑な手続きや多言語でのコミュニケーションを代行してくれます。

「自社支援」と「委託」のどちらを選ぶべきか?

自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかは、企業の規模やリソース、外国人雇用の経験などを踏まえて慎重に判断すべきです。

| メリット | デメリット | |

| 自社支援 | ・委託費用がかからず、コストを直接的に抑えられる可能性がある ・社員と直接コミュニケーションを取ることで、より強固な信頼関係を築きやすい ・外国人の状況を直接把握し、きめ細やかな対応が可能 | ・多言語対応や専門知識を持つ人材が社内に必要 ・人事部門の管理業務が大幅に増加する ・複雑な法規制を遵守できないリスクがある |

| 登録支援機関へ委託 | ・専門家による確実な支援が受けられる ・煩雑な書類作成や管理業務の負担を大幅に軽減できる ・法改正にも迅速に対応でき、コンプライアンス面で安心 | ・委託費用が直接的に発生する ・支援機関によってサービスの質に差がある可能性がある ・社員とのコミュニケーションが間接的になる場合がある |

初めて外国人材を受け入れる企業や、社内に専門部署がない場合は、信頼できる登録支援機関に委託することが、結果的にスムーズな受け入れと人材の定着につながることが多いでしょう。

特定技能ビザ取得までの流れ

特定技能ビザの取得手続きは複雑で、多くの書類が必要となります。

ここでは、海外から人材を呼び寄せる場合を例に、その流れを解説します。

国内にいる留学生などを採用する場合(在留資格変更)も、基本的な流れは似ています。

- 人材の選定と試験合格の確認

まず、採用したい候補者を探し、その人が希望する分野の「技能試験」と「日本語試験」に合格していることを合格証明書の写しで確認します。これがすべてのスタート地点です。 - 雇用契約の締結

企業と候補者の間で「特定技能雇用契約」を締結します。この際、報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等以上であることなど、法令で定められた基準をすべて満たす必要があります。 - 支援計画の策定

解説した10項目の支援内容を盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。登録支援機関に委託する場合は、この段階で委託契約を締結します 1。 - 事前ガイダンスと健康診断

ビザ申請の前に、企業は候補者に対して事前ガイダンスを実施し、候補者は指定された項目を含む健康診断を受診しなければなりません。 - 出入国在留管理局への申請

企業の担当者や行政書士などが、日本の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。この申請には、申請者本人に関する書類、受入企業に関する書類(決算書や納税証明書など)、分野別の専門書類など、膨大な量の書類が必要です。 - COE交付とビザ(査証)申請

審査が無事通ると、出入国在留管理局からCOEが交付されます。企業はこのCOEの原本を海外にいる候補者に送付します。候補者は、そのCOEを持って自国にある日本大使館・総領事館に行き、パスポートにビザ(査証)の発給を受けます。 - 入国と就労開始

ビザを取得した候補者が来日します。企業は空港で出迎え、生活オリエンテーションを実施し、役所での手続きなどを支援します。これらの準備がすべて完了して初めて、正式に就労を開始できます。

このプロセスは非常に複雑で、書類に不備があると大幅に時間がかかったり、不許可になったりするリスクがあります。

そのため、多くの企業が、申請手続きの専門家である行政書士に依頼しています。

拡大する特定技能制度の今とこれから

特定技能制度は、日本の社会・経済情勢に応じて常に変化し続ける政策です。

ここでは、2025年時点での最新の動向と今後の展望をまとめます。

- 対象分野の拡大:人手不足が特に深刻な分野に対応するため、近年、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され、対象は合計16分野となりました。さらに、「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」といった分野の追加も検討されており、制度の適用範囲は今後も広がっていく見込みです。

- 特定技能2号の対象分野拡大:長期的なキャリア形成と定着を促すため、特定技能2号の対象分野が、介護を除く11分野へと大幅に拡大されました。これにより、より多くの外国人材が家族と共に日本で長く活躍できる道が開かれました。

- 受入見込数の大幅増:政府は、2024年度からの5年間で最大82万人の特定技能外国人を受け入れるという新たな目標を設定しました。これは、特定技能制度が日本の将来の労働力を支える中心的な柱であることを明確に示しています。

- 運用の柔軟化:現場のニーズに応えるため、規制緩和も進んでいます。例えば、特定技能「外食業」の人材が旅館やホテルのレストランで働けるようになったり、特定技能「介護」の人材が一定の要件下で訪問介護サービスに従事できるようになったりするなど、より柔軟な運用が始まっています。

- 育成就労制度への移行:技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設を定めた改正法が成立し、数年以内の施行に向けて準備が進んでいます。これにより、特定技能へとつながる、より透明で体系的な人材育成のパイプラインが確立されることになります。

まとめ

ここまで見てきたように、「特定技能」は、日本の深刻な人手不足に対応するための戦略的な在留資格制度です。

それは、外国人材にとっては日本でキャリアを築き、将来的には永住も視野に入れられる段階的な道筋を提供し、受入企業にとっては即戦力となる人材を確保するための重要な選択肢となっています。

しかし同時に、この制度は非常に複雑であり、特に特定技能1号の受入企業には、法律で定められた重い支援義務が課せられます。

また、関連法令は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

ビザの申請手続きも、要求される書類が非常に多く、専門的な知識がなければ困難を極めます。

これから特定技能外国人の受け入れを検討される企業様、そして日本での就労を目指す外国人の方々は、ぜひ専門家の力を借りることをお勧めします。

特に、ビザ申請のプロフェッショナルである行政書士に相談することで、複雑な手続きをスムーズに進め、コンプライアンスを遵守した上で、確実な成果を得ることができるでしょう。

特定技能制度を正しく理解し、適切に運用することは、個々の企業や外国人材の成功だけでなく、日本が目指す、国籍を問わず誰もが活躍できる「共生社会」の実現に向けた、大きな一歩となるはずです。